2023.03.29

- 不調を治す

- 脳と身体の仕組み

- 身体能力を高める

肩の可動域を改善する小脳トレーニング

皆さんこんにちは、宮崎北斗です。

今回はちょっと変わった方法で肩の動きを良くしていこうと思います。

ちょっと変わった方法とは、どんなことをすると思いますか??

実はボールを使います。

ボールを使って何するのか?と皆さん考えていると思いますが、

ボールを使って叩いたり、マッサージしたりする訳ではありません。

もちろんそのように肩の動きを良くしていく方法はあります。

基本的に肩の動きがよくない時、例えば四十肩・五十肩、多くの人が筋肉や骨など

そういうところはよく見えますが、その肩の動きに関わっている神経の働きは

見逃されていることがすごく多いです。

その肩の動きを作っている仕組みはどうなっているでしょうか?

まず、運動野が関わってきます。運動野は簡単に言うと反対側の小脳、

つまり左手を動かす時には右の運動野で動きが作られて、

この運動野の動きは左の小脳とコミュニケーションを取って、動きの整合性を保っています。

小脳は実際、何をしているのでしょうか。

それは身体からの感覚情報と実際の動きのプラン、

どうやって動こうかなと思ったプランがちゃんと合っているのかな、どうかなということを

モニターしながら動きを作ると言われています。

肩の部分は、基本的に小脳の中でも球状核・栓状核という神経核が大きく関わってきます。

この神経核は、肩の動き以外にどんな働きがあるかというと、実はボールなど、

何か物を投げた時の軌道予測です。

投げた時、どうやって自分の手に落ちてくるのかを予測する、そういった働きがあるのが神経核です。

ですから、僕は基本的に左の肩が良くありませんでしたが、このトレーニングをやって

すごく良くなりました。

もしかしたらボールトスをあげることで、肩の動きが良くなったりするのではないかということを

皆さんに試していただきたいと思います。

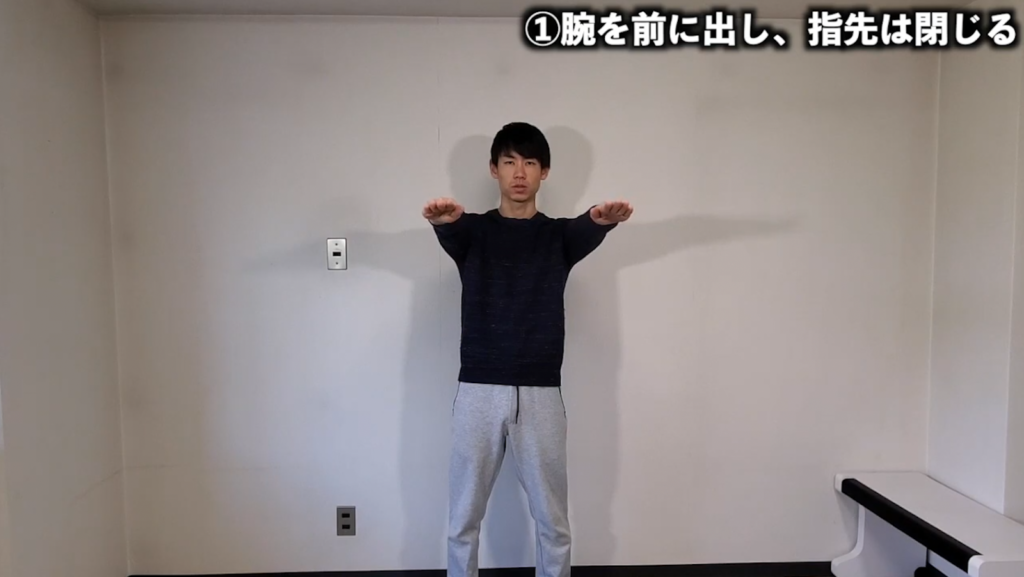

小脳のチェック

まず、小脳に問題があるのかチェックしてみます。腕を前に出してもらい、指先を閉じます。

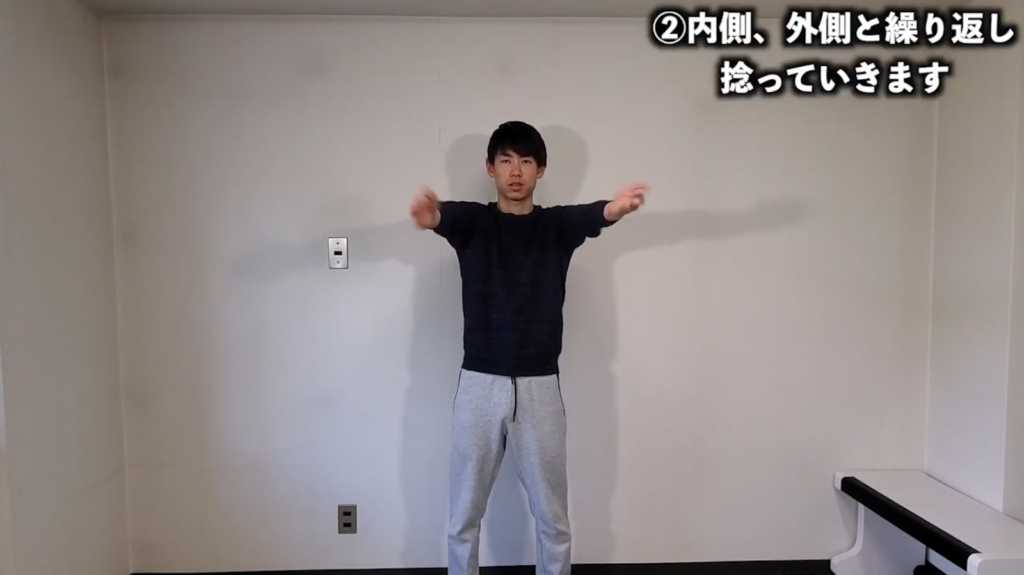

この状態で肘は伸ばしたまま、肩から内・外と捻っていきます。

これを5〜10秒ぐらい行います。

僕もめちゃめちゃ小脳、中外測の動きが良いわけではありませんが、これぐらいは動かせます。

皆さん、試してみて、うまくできない場合には、このエクササイズが効果的なことが多いです。

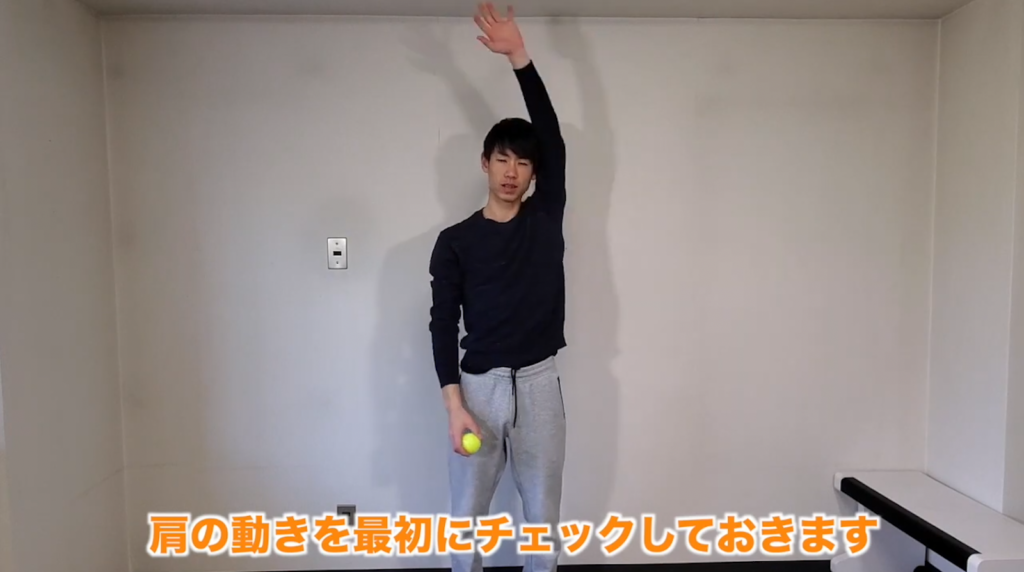

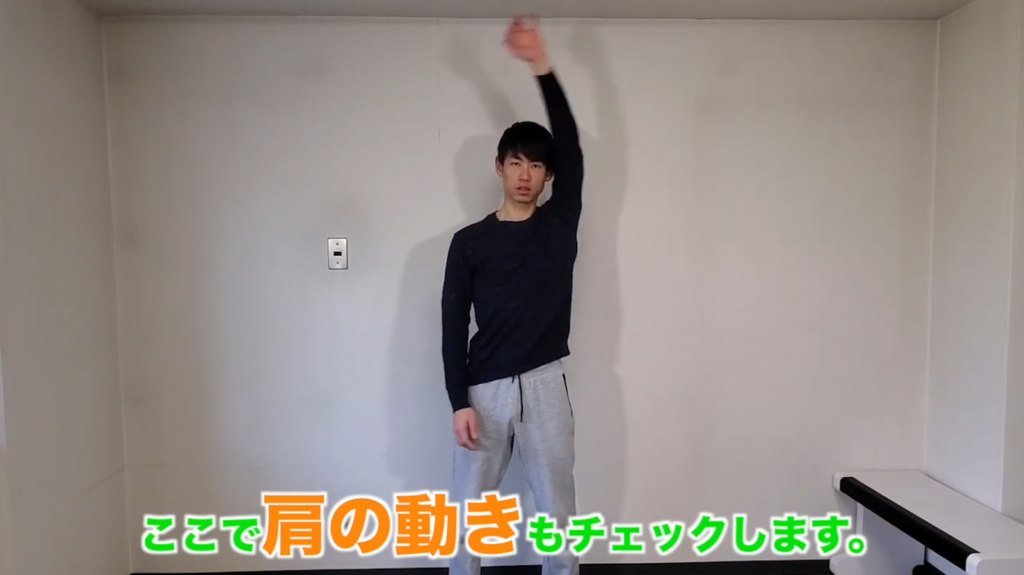

肩の動きも最初にチェックしておきます。

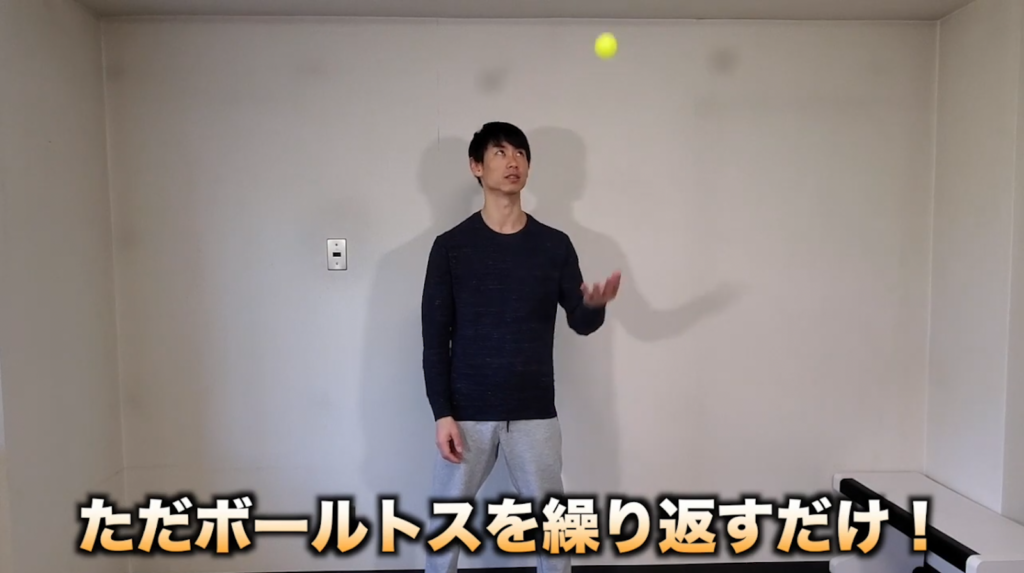

エクササイズ

今日は左があまり働いてないようなので、左で行います。

やる事は本当に簡単で、ボールトスをすればいいだけです。

これはボールではなく、ステッキを使っても結構面白いです。

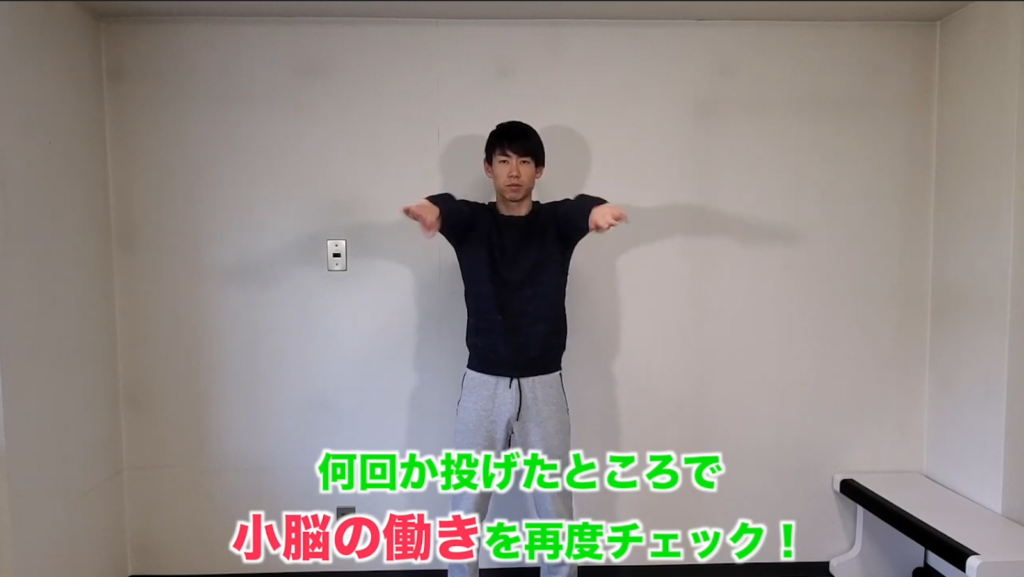

10回ぐらい投げたところで、もう一回小脳の働きをチェックしてみます。

そうすると、今動きが良いです。小脳のチェックで良くなったことは分かったので、

ここでもう一度肩の動きをチェックします。

良いです。このように肩の動きをボールトスをすることにより、良くしていくことができます。

今日は肩の不調について変わった改善方法を紹介しました。

このように、不調改善・スポーツのパフォーマンスを上げていく方法を脳神経学・解剖学・生理学

そういった視点でこれからもお伝えします。

よかったらシェアしてね!